Une formidable plongée dans le monde paysan du début du XXe siècle

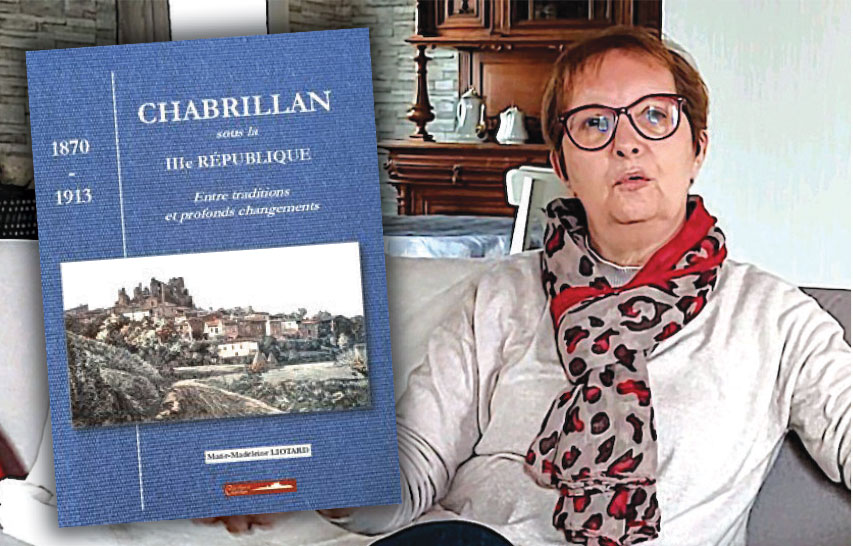

Dans son ouvrage, Mado Liotard nous décrit Chabrillan sous la IIIe République.

Voici que nous est livrée une masse documentaire considérable. Mado Liotard, avec son livre Chabrillan sous la IIIe République, 1870-1913 , nous donne un portrait éclairant de la vie de ce village. 96 % de la population, en 1872, y vit de l’agriculture même si, en 1911, on n’est plus qu’à 86 %. Car un des intérêts du livre est de nous montrer les évolutions malgré la persistance de la pauvreté.

Relevons tout de suite que, si Mado Liotard nous renseigne sur ce qu’elle connaît le mieux, avec sa dynamique association des Amis de Chabrillan, ce qu’elle écrit là vaut pour l’essentiel des villages alentour, en sorte que ce livre, formidablement illustré, intéressera sans doute bien au-delà des limites de cette commune, même si, assurément, les habitants de la localité comprendront bien mieux certains développements, comme les modifications des différents chemins.

LES PAYSANS S’ORGANISENT

Voici, par exemple, la naissance d’un début d’organisation agricole, celle d’un syndicalisme agricole qui doit beaucoup à deux grandes familles patriciennes de notre région, les Gailhard-Bancel d’Allex et les de Fontgalland de Die : deux dynasties catholiques qui, de toute évidence, veulent contrer une possible influence protestante. Et, du reste, bientôt naîtra une organisation agricole dirigée par un avocat parisien et protestant… Nous sommes là au coeur de la période où les tensions entre les deux communautés sont fortes. D’où l’intérêt des développements concernant l’apparition de la laïcité.

Notre auteure s’appuie volontiers sur des journaux ou des correspondances auxquels elle a eu accès – quelle chance ! – sans rien dire d’innombrables extraits du Crestois, alors vigoureux porte-parole du monde catholique local. Tout ça sent bon les règlements de comptes qui touchent aussi les instituteurs, évidemment supposés anticléricaux. Voici par exemple, le 10 mars 1912, une réunion dont rend compte un dénommé Augustin Portier, dont Mado Liotard a, de toute évidence, pu lire les archives : « À la séance de l’après-midi (d’un congrès catholique) des associations des pères de familles créées pour lutter sur le terrain scolaire contre les instituteurs faisant usage des manuels condamnés (par l’Église), M. J. Guérand préconise la lutte à outrance de toutes les associations catholiques pour la défense de la religion. » Bref, ça barde.

Et on le retrouve, bien sûr, dans les querelles électorales qui nous sont savoureusement racontées. Voici un extrait de la chronique de Chabrillan, dans Le Crestois du 7 juin 1902, après l’élection d’un dénommé Ferrier comme député : « Maurice Long a eu le tort de se désister en faveur du grand pontife de la franc-maçonnerie. Il aurait dû maintenir son rang de candidat désigné par le suffrage universel et repousser au pied la comédie intéressée qu’on voulait nous faire jouer. » De fait, dans les temps ici évoqués, la détestation du Crestois pour les francs-maçons éclate à toutes les pages.

LA MISÈRE PARTOUT

Mais quelle misère ! Que de pauvres gens ! Et ne parlons pas des femmes payées au lance-pierre ! Ni des enfants qui gardent les troupeaux. Mado Liotard en a repéré un qui a 7 ans !

On voit un monde de quelques gros propriétaires qui, du reste, ont des liens d’affection avec leurs employés : c’est toute l’ambiguïté des relations sociales du temps. Voici un Stanislas Gachon, 20 ans, qui, dans l’année, va toucher 287 francs soit 0,80 F par jour lorsque le pain coûte 0,35 F.

Mais il faut faire attention aux mots : les domestiques ne sont pas des domestiques au sens où nous entendons ce mot aujourd’hui, ce sont plutôt des ouvriers agricoles. À côté d’eux se trouvent des journaliers, des ouvriers, des petits propriétaires. Car – autre ambiguïté – celui qui travaille chez un « gros » a peut-être bien un petit bout de terrain qui lui permet d’arrondir la paye. Il reste que tout cela n’amène que quelques kopecks et notre historienne trouve sans peine, dans les comptes-rendus de conseils municipaux des allusions, à ces parents qui n’arrivent pas à payer l’école. Et les élus, de temps à autre, de voter quelques exemptions.

Bien entendu, il y a les usines qui tirent parti de l’élevage alentour des cocons de vers à soie. Et, là encore, on paye chichement. Voici, pour 1885, les salaires quotidiens : pour les hommes 2,50 F, pour les femmes 1,20 F et pour les enfants 0,80 F. Encore ces chiffres témoignent-ils d’une sensible augmentation par rapport à cinq ans auparavant. De toutes façons, va survenir la grande crise de la soie et la ruine du secteur.

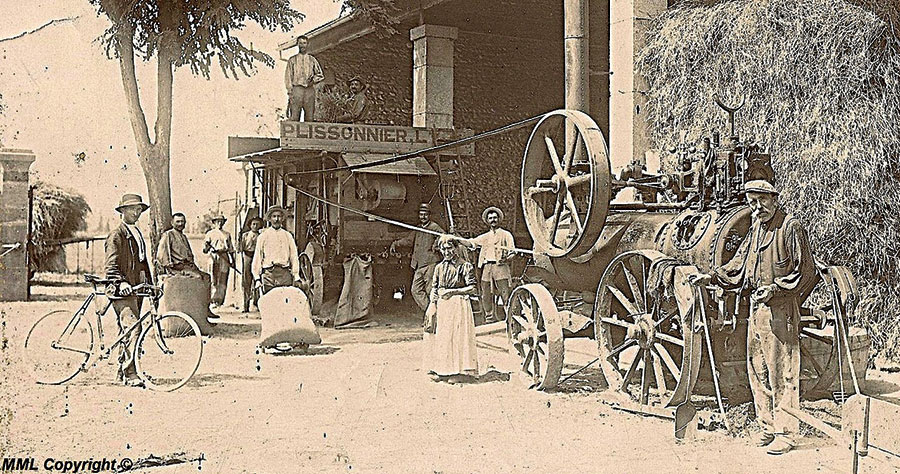

S’ajoutent tous les petits métiers qui, en fait, ont, pour beaucoup, un rapport direct avec l’agriculture : le bouilleur de cru, le courtier en grains, le marchand de fourrage, les maquignons, le sourcier. Pour les femmes, moins de rapport à l’agriculture : les modistes, les repasseuses et… les culottières.

La misère signalée plus haut entraîne une baisse de la population et, par conséquent, le délabrement du bâti. Mais, assez curieusement, dans ces vies dures, les fêtes trouvent leurs places. Tout un rituel de manifestations, les fêtes des bouviers, les vogues, le mardi gras, sans rien dire, bien sûr, des fêtes religieuses dans ce village très catholique, ou encore de la fréquentation des cafés.

On n’aura pas ici le culot de dire que, malgré la pauvreté très réelle, il y avait du bonheur. Du moins assurément, il y avait une vie collective, une « sociabilité », comme on dit d’un mot savant. Mado Liotard conclut : « À la veille de la Première Guerre mondiale, Chabrillan donne l’image d’un village qui change doucement mais sûrement. C’est une époque de grands bouleversements : les réformes républicaines surtout celles de l’éducation et de la laïcité, bouleversent la vie du village. Ces changements ne sont pas toujours faciles, surtout dans un monde rural où l’Église a encore une grande influence. Les habitants vivent des débats animés entre républicains et conservateurs et les réformes qui transforment leur quotidien. Mais peu à peu, un équilibre se dessine. Les mentalités commencent à changer : les habitants et les élus parviennent à faire cohabiter tradition et modernité, mêlant convictions religieuses et valeurs républicaines. »

Une fois encore, il est juste d’ajouter que ce qui vaut ici pour Chabrillan vaut très largement pour toute notre petite région. D’où l’intérêt du livre.

Jacques Mouriquand

Plus d’infos : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Au café bibliothèque de Chabrillan

Article publié dans Le Crestois du 28 mars 2025