La pastorale du sociologue

Sa vie durant, à Rimon-et-Savel, Jean-Pierre Grossein est passé de la sociologie à l’élevage.

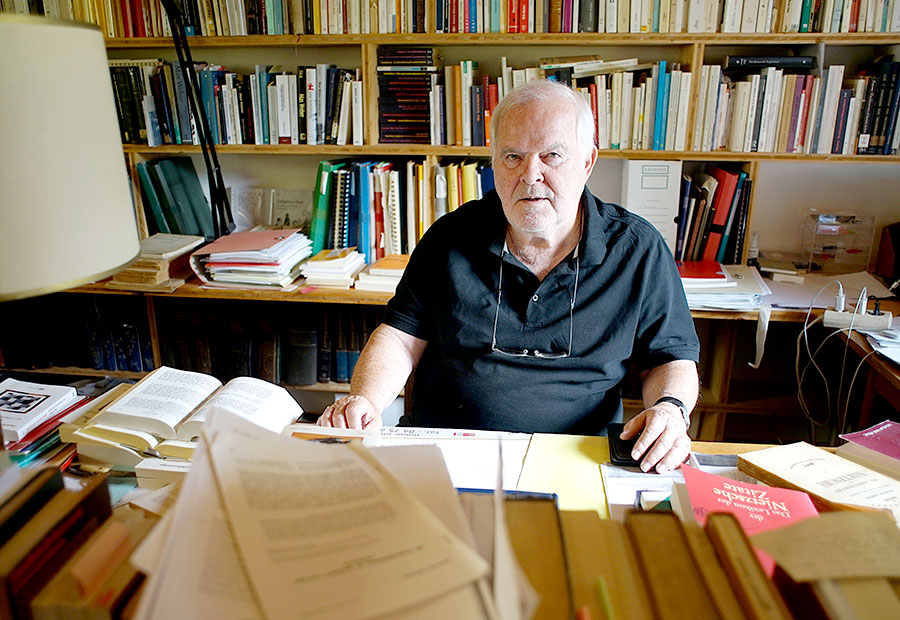

Les étudiantes et les étudiants en sociologie imaginent-ils un seul instant, en feuilletant les pages des ouvrages de Max Weber, que c’est en grande partie depuis un petit village de la vallée de la Roanne, à Rimon-et-Savel plus précisément, que le sociologue allemand est devenu, de ce côté-ci du Rhin, un auteur « classique » de sa discipline ? L’œuvre d’une vie, pour Jean-Pierre Grossein, éminent germaniste et sociologue spécialisé dans l’œuvre de Weber, qui sera fort justement récompensé au mois de novembre prochain, puisqu’il se verra remettre le prix de la section Morale et sociologie de l’Académie des sciences morales et politiques, à l’Institut de France, à Paris, pour son ouvrage Max Weber et l’intelligence du social. Prolégomènes (Paris, Gallimard, 2024).

« C’est le seul livre que j’ai écrit ! » sourit modestement Jean-Pierre Grossein, dans sa demeure sise à deux pas de la Roanne, au pied du hameau de Savel… Mais c’est oublier que l’humble germaniste a aussi traduit nombre d’ouvrages du sociologue allemand, dont l’œuvre immense s’étend sur toute une série de domaines : sociologie économique, politique, droit… Et qu’il a rédigé, depuis les années 1980, une foultitude d’articles scientifiques sur l’auteur de L’Éthique protestante ou L’Esprit du capitalisme (1904), contribuant ainsi, dans une large mesure, à faire de Max Weber un auteur de référence dans le petit monde la sociologie française. Cette histoire académique est si atypique que c’est sur les pentes vertigineuses des pâturages de la vallée de la Roanne que Max Weber a acquis, en France, le statut d’icône dont il jouit aujourd’hui.

Remontons le temps avec Jean-Pierre Grossein… En entrant à la Sorbonne en 1963, après trois années dans la khâgne du lycée Louis-le-Grand, le jeune homme, lauréat du Concours général, est déjà un germaniste averti. Ses premiers diplômes universitaires d’allemand en poche, il bifurque, pour son doctorat, vers l’histoire sociale, et se penche en particulier sur « la question agraire dans la Sociale-Démocratie allemande de 1890 à 1914 ». L’étudiant ne délaisse pas pour autant la langue de Goethe et, suivant « un parcours long et pas rectiligne » euphémise-t-il, traduit, par exemple, des œuvres de Sigmund Freud pour les éditions Gallimard. Dans l’effervescence de la période pré-1968, Jean-Pierre Grossein suit avec enthousiasme les enseignements du philosophe marxiste Louis Althusser. Après Mai-68, il observera avec une curiosité distante la naissance de la Gauche prolétarienne, mouvement maoïste dirigé par son vieil ami Benny Levy…

Après quelques années d’enseignement de la sociologie à l’université de Vincennes — « des années flamboyantes, dans une agitation et un bouillonnement permanents » — le jeune germaniste et sociologue s’agace, peu à peu, de cet « esprit d’irresponsabilité et de protestation permanente » qui caractérise la période. « En 1974, je me mets à la recherche d’un endroit plus calme, se souvient-il. J’ai atterri ici, sans vraiment connaître rien... ni personne… » L’enseignant parisien trouve à se loger dans la demeure de M. Veyrier, agriculteur tout juste retraité, propriétaire d’une petite ferme traditionnelle en polyculture élevage, à Savel. « Assez vite, se remémore-t-il, je suis pris par l’ambiance et le climat très attachant du lieu, je suis attiré par les gens, leur mode de vie… »

SOCIOLOGIE DES RELIGIONS

« Je singeais les personnes autour de moi, poursuit-il. Petit à petit, très lentement, je me suis lancé dans l’agriculture et l’élevage. Ce n’était pas un retour à la terre, comme ont pu le faire les “babas” à l’époque » précise-t-il toutefois. S’il élève une douzaine de chèvres et une centaine de brebis, tout en cultivant les céréales pour nourrir ses bêtes, Jean-Pierre Grossein n’abandonne pas pour autant ni ses liens avec la capitale, ni le monde savant. Un jour par semaine, « le lundi », il monte à Paris avant de rentrer, le soir même, par le train de nuit. Un rythme qu’il gardera jusqu’en 1984, année au cours de laquelle il mettra « en pause » ses activités agricoles pour se consacrer de nouveau pleinement aux œuvres de l’esprit.

C’est un peu avant, justement, qu’est survenue la révélation… « Pendant que je gardais le troupeau, raconte-t-il, je découvre Max Weber. Il est à l’époque très peu diffusé en France, la primauté étant alors donnée, dans notre pays, à Émile Durkheim. » Ce sont, en particulier, les travaux de Weber sur la vie religieuse qui fascinent Jean-Pierre Grossein. Pour le sociologue devenu berger, « il n’y a pas photo, entre Durkheim, Marx et Weber, ce dernier est nettement supérieur parce qu’il va au fond du sujet : la religion n’est plus résorbée dans le social, comme par exemple chez Durkheim, pour qui “Dieu, c’est la société”. »

Dans les pâturages de la vallée de la Roanne, le jeune sociologue dévore, en allemand bien entendu, « les milliers de pages d’étude sur les grandes religions du monde », découvre L’Éthique protestante et L’Esprit du capitalisme (1904), devenu depuis un ouvrage archi-étudié, Confucianisme et taoïsme (1916), Hindouisme et bouddhisme (1916), Le judaïsme antique (1917)…

Max Weber en 1918 (photo : Ernst Gottmann)

« À l’époque, beaucoup de textes de Weber n’étaient pas traduits et ceux qui l’étaient proposaient des traductions plus que problématiques », raconte Jean-Pierre Grossein. Le berger-sociologue devient alors « le glossateur » de Max Weber : il traduit puis commente l’œuvre du maître, s’adonne à l’exégèse systématique et méthodique de ses textes. « La traduction n’est pas une trahison à condition qu’on s’en donne les moyens et que l’on justifie ses choix avec des notes, des commentaires, estime Jean-Pierre Grossein. Et parfois, au contraire, le passage d’une langue à l’autre permet d’approfondir le sens du texte original. »

UNE QUÊTE ET DEUX BIQUETTES

Quarante ans après avoir découvert l’œuvre du savant prussien sur les herbages de Rimon-et-Savel, en compagnie de ses chèvres et de ses brebis, Jean-Pierre Grossein publie donc, chez Gallimard, son seul et unique livre, Max Weber et l’intelligence du social. Le condensé d’une vie de recherche qui sera récompensé le 17 novembre prochain, par l’Académie des sciences morales et politiques — l’une des cinq académies de l’Institut de France, dont la plus fameuse est sans doute l’Académie française.

Concluons cet article en citant le maître de notre berger, avec ces quelques lignes issues de l’ouvrage Le Savant et le politique (1919), dans le chapitre portant sur « Le métier et la vocation de savant ». Des lignes dans lesquelles se croisent, sans se mêler, les deux vocations que notre pâtre-érudit sut, semble-t-il, faire cohabiter dans sa propre existence. La traduction est de Julien Freund.

« Abraham ou les paysans d’autrefois, écrit Max Weber, sont morts “vieux et comblés par la vie” parce qu’ils étaient installés dans le cycle organique de la vie, parce que celle-ci leur avait apporté au déclin de leurs jours tout le sens qu’elle pouvait leur offrir et parce qu’il ne subsistait aucune énigme qu’ils auraient encore voulu résoudre. Ils pouvaient donc se dire “satisfaits” de la vie. L’homme civilisé au contraire, placé dans le mouvement d’une civilisation qui s’enrichit continuellement de pensées, de savoirs et de problèmes, peut se sentir “las” de la vie et non pas “comblé” par elle. En effet, il ne peut jamais saisir qu’une infime partie de tout ce que la vie de l’esprit produit sans cesse de nouveau, il ne peut saisir que du provisoire et jamais du définitif. C’est pourquoi la mort est à ses yeux un évènement qui n’a pas de sens. Et parce que la mort n’a pas de sens, la vie du civilisé comme telle n’en a pas non plus, puisque du fait de sa “progressivité” dénuée de signification, elle fait également de la vie un évènement sans signification. »

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 17 octobre 2025